Secciones

Servicios

Destacamos

VICTORIANO S. ÁLAMO

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de agosto 2020, 01:00

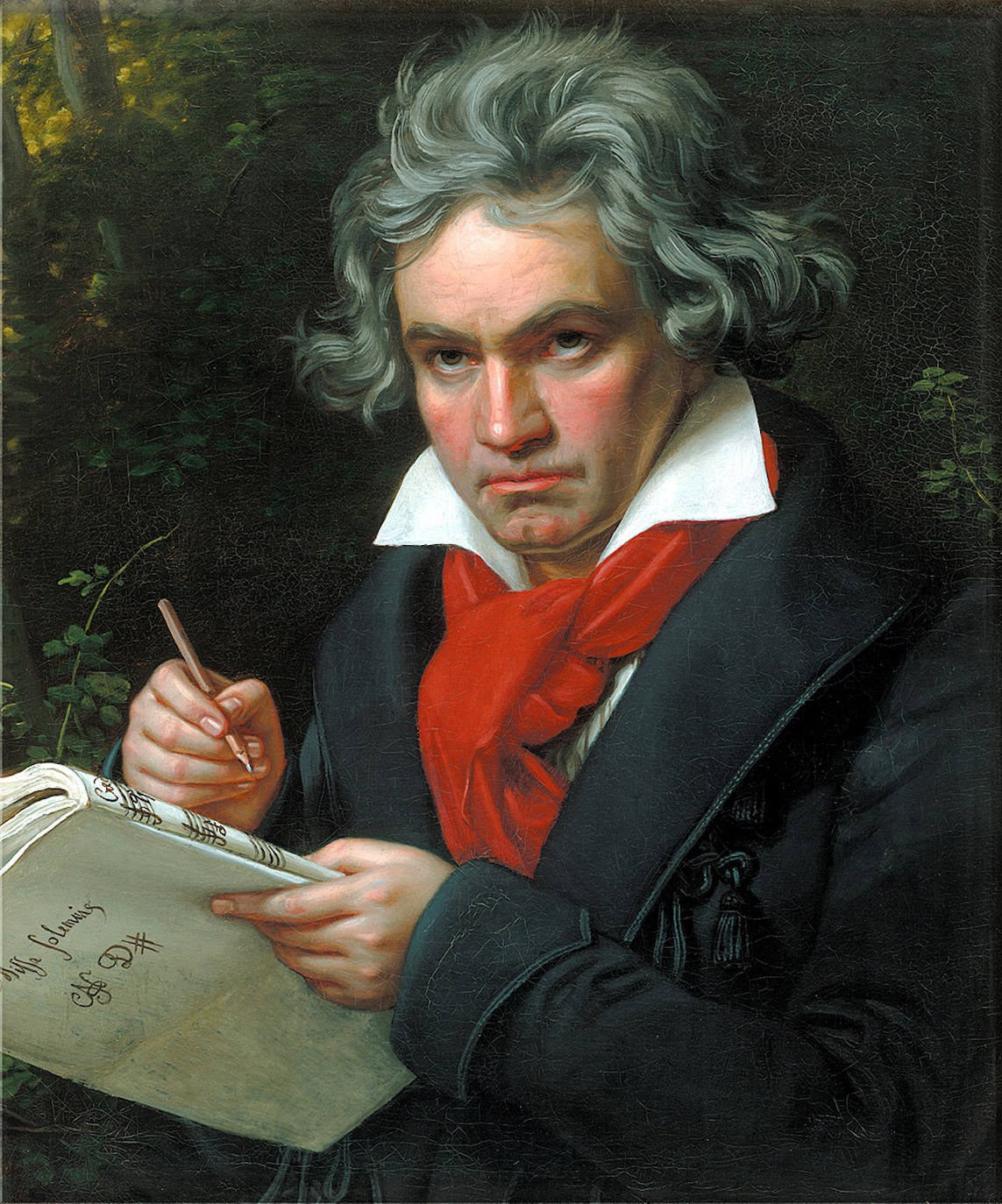

A estas alturas y desde hace mucho tiempo, nadie se cuestiona si Ludvig van Beethoven fue un genio y si es uno de los mayores compositores de todos los tiempos. Lo que suele pasarse por alto es que el artista germano fue un hijo de su tiempo y que la ciudad de Viena fue determinante en su trayectoria. Sobre este aspecto se cimenta 'Beethoven. Un retrato vienés' (Tirant humanidades), el volumen que acaban de publicar el crítico musical Arturo Reverter y la antropóloga canadiense con conocimientos musicales Victoria Stapells.

«El perfume de Viena, sus gentes, sus alrededores, sus paisajes, las numerosas residencias en las que vivió contribuyeron sin duda a forjar una actitud, un modo de hacer y unas tendencias musicales», apuntan por escrito los dos autores.

Durante el volumen, analizan también las piezas más significativos de su extensísimo catálogo e incluyen la reproducción de algunas partituras.

Añaden sin ambages que el genio de Bonn fue «un hijo de su tiempo que bebió en el hontanar de la tradición, a la que supo y quiso seguir, pero dándole en tantos aspectos nuevo sentido, formas insólitas, recursos inesperados y modulaciones sorprendentes». Se trata, reconocen, de «terrenos hasta el momento inexplorados con anterioridad que fueron hollados por él -en algún caso, dinamitados- con la mayor de las naturalidades».

En el libro, Stapells y Reverter reproducen una cita de Giovanni Carli Ballola que consideran pertinente para entender lo que supuso para la música la aparición de Beethoven: «Fue un artista del metabolismo estilístico, incesante y violento». Los dos autores de esta nueva publicación profundizan sobre este aspecto esencial del autor de nueve sinfonías determinantes en la historia de la música. «Beethoven seguramente dejaba manar su inspiración sin proponerse descubrir el Mediterráneo. Pero era genial. Sobre las bases alcanzadas por los no menos geniales Mozart y Haydn, en cuanto pudo construyó un nuevo lenguale. El que le salía de manera natural. Daba cauce, en efecto, a una inspiración torrencial, cambiante, incesante y violenta, como dice Carli Ballola».

Como suele suceder con todos los que son unos avanzados para su tiempo, capaces de generar una vanguardia sin ni siquiera tenerlo en mente, Beethoven levantó recelos entre los especialistas musicales y, en ocasiones, entre el público que asistía a sus estrenos. «No hay duda de que muchas de sus composiciones no fueron entendidas en su tiempo. Algunas probablemente no lo son hoy del todo. Poseen una gran complejidad. Incluso, aquellas que parecen provenir de estéticas muy anteriores. O las que están organizadas sobre estructuras aparentemente sencillas. Como sucede con algunos de los últimos Cuartetos, la última Sonata para piano o las 'Variaciones Diabelli'», subrayan Stapells y Reverter, este último colaborador habitual de CANARIAS7.

Cuando se les cuestiona sobre qué tiene la música de Beethoven que, tanto tiempo después cautiva a quien tiene la fortuna de escucharla interpretada, estos especialistas en su figura se muestran claros. «Podríamos recurrir a un concepto panabarcador, que es muy orientativo y que va más allá de las cuestiones meramente musicales: el del humanismo. Basta escuchar una sola nota o un tema beethoveniano para que a veces no dé la sensación de que ya lo conocemos, de que bulle en nuestra mente y en nuestro interior como algo anclado ahí desde hace años. Es una música, por decirlo así, inmediatamente 'reconocible'. Quizás la llevamos dentro desde que venimos al mundo. Esto no sucede con ningún otro compositor».

Victoria Stapells y Arturo Reverter reconocen que son «múltiples» las obras y los aspectos musicales beethovenianos con los que se quedan si les dan a elegir. «Evidentemente, ahí están las sinfonías nº 3, 5 o 9; la ópera 'Fidelio', las últimas Sonatas para piano, las 'Variaciones Diabelli', los últimos Cuartetos, la 'Missa Solemnis'... Música que llevamos impresas en nuestro interior desde tiempos inmemoriales. En cuanto a los modos, a los procedimientos de trabajo del compositor, son muy variados, en algún caso complejos, como propios de una mente privilegiada, de un temperamento volcánico, de una inspiración arrebatadora. Los de un creador nato, único, original, impetuoso. Aunque con, aún por descubrir, un fondo de insólita ternura».

Arturo Reverter y Victoria Stapells se propusieron desde un principio «forjar desde nuevas premisas una figura que a veces ha estado bañada en no pocos tópicos», algo natural en alguien «con una personalidad apasionante y contradictoria, riquísima, caleidoscópica», que, subrayan, «representa mucho más de lo que habitualmente se cree».

Tras «hurgar y profundizar» en el tejido social y analizar desde otras perspectivas su música, Reverter y Stapells descubrieron «territorios no demasiado practicados, relaciones, conocimientos y saberes». Explican que sus obras son «consecuencia de todo ello y del genio de un hombre que no cesaba de idear, de sorprenderse, de investigar y dar rienda suelta a una inspiración imparable que no cesaba nunca y que rompía con frecuencia viejos y nuevos moldes».

Destacan que «nunca se termina de rastrear y de encontrar». «Pudimos comprobar que quedaba bastante por descubrir. Como en un pozo sin fondo», añaden.

Defienden que su libro es para todos. «Puede ser leído por personas de cultura media e interesadas por los fenómenos sociales y artísticos en general y musicales en particular. O al revés. A algunos les podrá interesar más el contexto histórico o social de la ciudad de Viena mientras que para otros lo imprescindible será la obra o serie de obras que se estudia en cada uno de los 14 capítulos. No es preciso saber leer música, aunque si se sabe, mejor que mejor. Acompañando el análisis hay ejemplos pentagramáticos para entender y profundizar más al final de cada capítulo, junto con una breve discografía recomendada. El orden del libro es cronológico aunque se puede leer de forma desordenada».

Reverter y Stapells se conocen desde hace años y han colaborado en programas de Radio Clásica, conferencias y estudios y cada día se comunicaban para avanzar en la escritura del libro. «Nuestros estilos son distintos, pero hemos tendido a compenetrarlos, a marcar una línea única: la sintaxis anglosajona pudo casar así con la española», confiesan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.